学外语越早越好?科学家劝你别轻信!

孩子是如何学习语言的?受哪些因素影响?

外语学习真的有关键期吗?科学家们怎么看?

外语学习,最晚什么时候开始?

外语学习,家长应该怎么做?

😭😭😭

自从“不要输在起跑线上”的理念发展为“不要输在胎教甚至是怀孕前”,少儿英语热度也蔓延到了婴幼儿英语,甚至是胎教英语。家长们拼尽全力,只希望自己的孩子不要落后了。

那么,外语学习到底有没有关键期,真的是如大家所说,越早越好吗?

👆Photo by Phong Duong, Unsplash

1

语言习得

首先,我们来聊聊孩子是如何学习语言的。

瑞士著名心理学家皮亚杰认为,儿童的发展是阶段性的,2-7岁的儿童处于前运算阶段(pre-operational stage),他们在这一阶段开始使用语言和想象,思维发展有了质的飞跃。

与皮亚杰持相反意见的前苏联心理学家维果斯基则认为,发展是连续性的而非阶段性的,语言学习更多的是受社会环境和是否得到了高质量辅助的影响。

从不同的理论我们知道,语言习得是复杂的,并不只是受单一因素所影响(Smith, 2012)。

👆游戏是儿童语言学习的途径之一,Photo by Jeremiah Lawrence, Unsplash

婴儿的沟通能力始于用眼神和微笑回应,2个月大的婴儿开始发出类似‘咕咕、哦哦’的声音,6个月是呀呀学语阶段,9个月左右是发展的重要转折点,这一时期的婴儿发展出共享式注意力(Joint attention),也就是说婴儿开始能够与成人关注相同的事物,开始了解他人。

1岁左右说出第一个清晰的词语,之后便是小词发展期,幼儿开始用“电报式语言”(Telegraphic speech)比如“妈妈”、“抱抱”这一类的语言进行沟通。

2-3岁的幼儿开始给句子加语法,同样也开始使用否定语言,比如:不,我不走。说中文的家长用动词比名词多,因此幼儿在开始阶段掌握的动词更多(Thornton, 2008)。

👆游戏是儿童语言学习的途径之一,Photo by Andriyko Podilnyk, Unsplash

那么,影响语言发展的因素又主要有哪些呢?

认知的发展

大脑和神经系统的发育是儿童学习的硬件设施,随着硬件的成熟,软件设施如对信息的获取、解释和记忆的能力,也随之增加,从而可以开始执行对认知要求更高的,如语言学习等任务(Shaffer & Kipp, 2010)。

情绪的发展

语言学习不仅仅与认知能力有关,情绪的发展也起一定的作用。学习一门新语言也包含对自我的认知和探索、结交新朋友以及了解社会关系等部分。因此,对情绪的理解和控制能力也会影响语言发展,语言学习不仅仅只是学习语言。

走路

对中国城市儿童的研究表明,会走路的幼儿比不会走路的同龄人掌握更丰富的词汇。这是因为会走路的幼儿能与成人进行更多的互动,成人可以借此告诉幼儿更多的新事物,而更强的行动力也意味着幼儿可以更好地探索新鲜事物(He et al., 2015)。

家庭语言环境

经常用手指向物体,并告诉幼儿该物体名字的家长,能扩展幼儿的基本词汇量。在与幼儿的互动中,家长对孩子语言需求的回应,及提供的语言学习的环境,也能增加幼儿的学习兴趣,提高学习效果(Topping et al., 2013)。

2

外语学习真的有关键期吗?

科学家们怎么看!

关键期假设(Critical Period Hypothesis, CPH)是指某些技能和行为的发展是有严格的时间限制,某一时期对这一技能和行为的学习尤为重要。

对于母语学习,学术界基本都支持关键期假设。自幼被遗弃的儿童,狼孩或者聋哑儿童,若没有在早期学会母语或手语,青春期后再学习就会非常困难(Smith, 2012)。

既然母语学习必须在早期完成,那么外语的学习是否也需要抓紧早期时间?

支持这一观点的学者认为,基于认知神经的研究,早期的外语学习者,脑部激活的是同一个区域,晚期学习者激活的则是2个不同的区域。

而且,过了发育期的学习者,学习能力逐渐下降,加之自尊的增强,对周围评价更加在意,从而需要更多的精力来学习,学习质量下降(Singleton, 2005)。因此,外语的学习,越早越容易学。

与此同时,另一些学者也对外语学习的关键期提出了质疑。注意,我们这里讨论的是已经掌握了母语,再学习外语的情况,而不是双语家庭(从出生开始就日常接触2门语言的情况,比如妈妈说中文,爸爸说英文的混血家庭)。

质疑1 :青少年也能学好外语

对青少年学习外语的研究,无疑是对传统关键期假设的挑战。

研究表明,青春期后开始学习新语言也可以达到流利的程度,成功者与他们自身的学习动机、对学习成效的关注度、与母语者沟通的频率以及大量的读和听的训练有关,也就是说语言使用的频繁程度在学习过程中扮演了关键的角色(Nikolov & Djigunović, 2006)。

质疑2 :年幼儿童学习新语言比成人更慢

著名的巴塞罗那项目对2068名学生的外语学习进行了研究,结果表明,6-7岁开始学习外语的儿童,需要学习416~726小时才能达到11岁儿童学习200~416个小时,成人学习200个小时达到的学习效果。

也就是说,早开始学习的儿童,要达到相同的外语水平,需要花费更长的学习时间(Muñoz,2006)。

质疑3 : 语言环境比开始学习的年龄更重要

研究人员对5-16岁中国移民到美国的儿童和青少年进行了长期研究,这些孩子全部进入了全英学校学习,在他们到达美国的最初5年里进行了16次测试。

结果表明,语言环境,比如看书、看电视、和同龄人交流时使用英语和在家使用英语的时间,比移民年龄对英语习得的影响更大(Jia & Fuse, 2007)。

👆Photo by eleonora, Unsplash

质疑4 : 个体差异

由于认知能力和情绪发展的程度不一样,不是所有儿童都适合过早就开始学习外语。

质疑5 :语言学习是终身的

现在很多人的外语学习都缺乏连续性,比如幼儿园开始学习,高中后接触变少不再学习。如果没有连续地学习,即使孩子很早就开始学外语,成年后还是不能熟练应用 (Nikolov et al., 2001)。

3

外语学习,最晚开始时间?

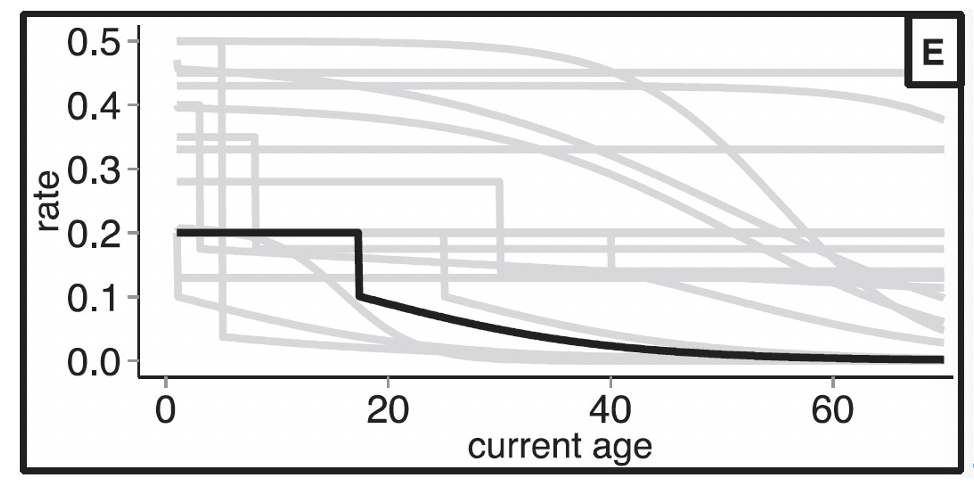

可能有家长会问,如果外语学习不是越早越好,那最晚应该什么时候开始学呢?在我们公布答案前,大家可以先猜一猜:

麻省理工和哈佛大学的科学家们也对这个问题做了研究。研究小组收集和分析了67万英语(包括母语是普通话)学习者的数据后发现:

只要在10岁前开始学习英语,就有可能达到母语者的水平;

如果把要求降低,只求会语法能写句子,这个年龄是17.4岁之前。

这一结果出乎很多人的意料,该研究证实了学习关键期,但是具体年龄比大部分人预期的都要晚(Hartshorne et al., 2018)。

4

外语学习,家长可以这样做

家长想早点让孩子接触外语,可以吗?当然可以!以下方法或许可以更好地帮助提高孩子的学习效果。

培养学习兴趣

家长可以把早期接触外语当作是培养儿童的学习兴趣,多接触不同的文化,了解不同的价值观,提高儿童的学习兴趣和动机。儿童一旦自己有兴趣去学习新语言,学习效果会大大增加。

👆Photo by Marisa Howenstine, Unsplash

多使用外语

尽可能的让孩子多使用外语,有条件的家长也可以多用外语与孩子交流。

多让儿童暴露在外语学习环境

自己不能说外语的家长也不要着急,可以给儿童创造学习环境来弥补,比如多看原版动画书,购买或者从图书馆借阅英语书籍,带孩子去英语角等。

荷兰人的英语水平在母语非英语的国家中全球排名第一,90%-93%以上的荷兰人都能很好地用英语进行沟通。他们的‘诀窍‘之一就是从小暴露在英语中,看的电视,玩的游戏,读的书大多都是原装英语的,想躲都躲不过。

👆小猪佩奇等英文动画片给幼儿英语学习增添了不少趣味性,photo by Wikipedia.

注重互动质量

若不能和孩子用外语对话,家长可以对孩子表达无条件的支持,在孩子有需求的时候给予及时回应,虽然你不能很好地说英语,但是理解和支持可以让孩子感到温暖,树立信心。好的学习心态也是成功的关键一环。

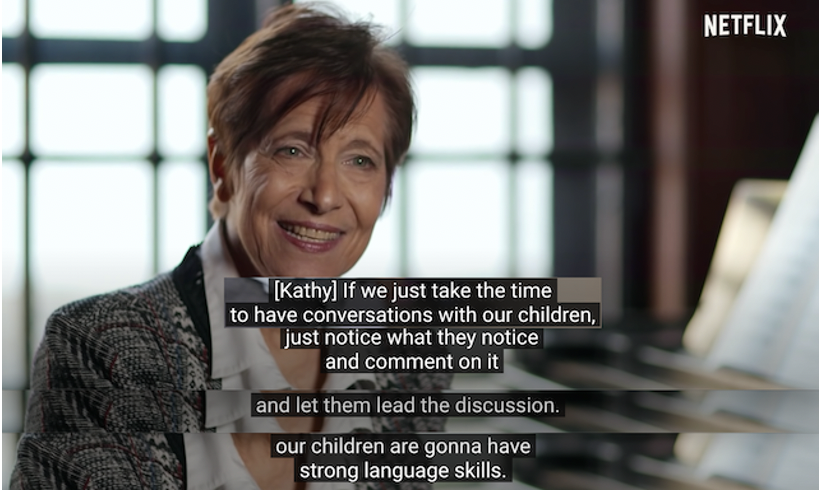

Hirsh-Pasek教授在Netflix 纪录片《婴儿们》中说,“如果我们能花些时间和我们的孩子对话,只是去注意和评论他们所注意到的东西,让他们主导谈话,我们的孩子将会发展出很强的语言技能”。

👆Photo by Prof. Kathy Hirsh-Pasek, Babies, First Words, Netfix

尽量保证不间断的学习

不管是何种方式的学习,都尽量保证不间断地终身学习,三天打鱼两天晒网的学习方式,无论开始学习的时间有多早,可能都是在白费功夫。

忌急功近利,需量力而行

语言学习没有速成,在长跑中家长无需太过焦虑,量力而行,减少焦虑和多支持陪伴,也是在帮助孩子前进 。

目前没有证据直接表明,外语学习越早越好,家长不必恐慌。早开始学习外语可能对学习态度和动机有益,但是开始学习的时间对最终的成果影响不大。

外语学习是件终身的事情,心理和环境因素对语言学习都很关键。从玩儿开始学习,也未尝不是一个好的办法。

- END -

参考文献丨[1] Hartshorne, J. K., Tenenbaum, J. B., & Pinker, S. (2018). A critical period for second language acquisition: Evidence from 2/3 million English speakers. Cognition, 177(April), 263–277.

[2] He, M., Walle, E. A., & Campos, J. J. (2015). A cross-national investigation of the relationship between infant walking and language development. Infancy, 20(3), 283–305.

[3] Jia, G., & Fuse, A. (2007). Acquisition of english grammatical morphology by native mandarin-speaking children and adolescents: Age-related differences. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 50(5), 1280–1299.

[4] Nikolov, M. (2001). A study of unsuccessful language learners. In Z. Dörnyei & R.Schmidt (Eds.), Motivation and second language acquisition (Technical Report #23, pp. 149–169). Honolulu: University of Hawai’I, Second Language Teaching and Curriculum Center.

[5] Nikolov, M., & Djigunović, J. M. (2006). Recent research on age, second language acquisition, and early foreign language learning. Annual Review of Applied Linguistics, 26(January 2006), 234–260.

[6] Shaffer, D. and Kipp, K. (2010) Developmental Psychology: Childhood and Adolescence. Belmont, CA: Wadsworth.

[7] Singleton, D. (2005). The Critical Period Hypothesis: A coat of many colours. IRAL - International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 43(4), 269–285.

[8] Smith, S. (2012). Children Learning Second Languages. ELT Journal, 66(2), 261–263.

[9] Thornton, S. (2008) Understanding Human Development. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.

[10] Topping, K., Dekhinet, R., & Zeedyk, S. (2013). Parent-infant interaction and children’s language development. Educational Psychology, 33(4).

相关推荐

同床睡会害了孩子吗?原来科学家们也在互撕..... 孩子长得好看,就会被优待吗?会,且方方面面! 安全教育到底要做到什么程度,才能让孩子真的学会保护自己? 被曲解的“延迟满足”耽误了多少孩子?正确的方法是什么? 总感觉孩子道理都懂,偏要胡闹?你懂TA,却不懂TA的大脑

后台回复“投稿”,查看详情

投稿邮箱:Kids@guokr.com

觉得有用,点个在看吧!👇

觉得有用,点个在看吧!👇