先别夸,《御赐小仵作》也没逃出古装的怪圈

近年古装剧市场有一个怪圈:剧还没上,就开始拼命吹服化道多考究、多烧钱的,就算不是烂剧,口碑也一定会两极分化;反而一些逆袭成高分的小糊剧,要么无人讨论服化道,要么就是怪服化道拖累了演员的颜值,比如最近的《御赐小仵作》。

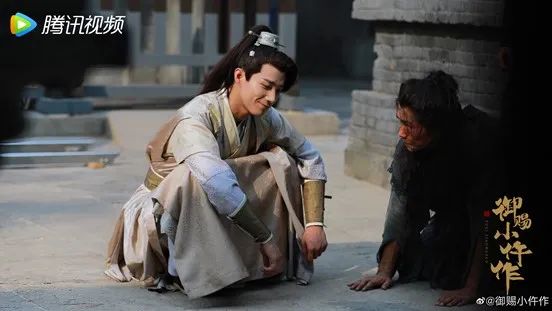

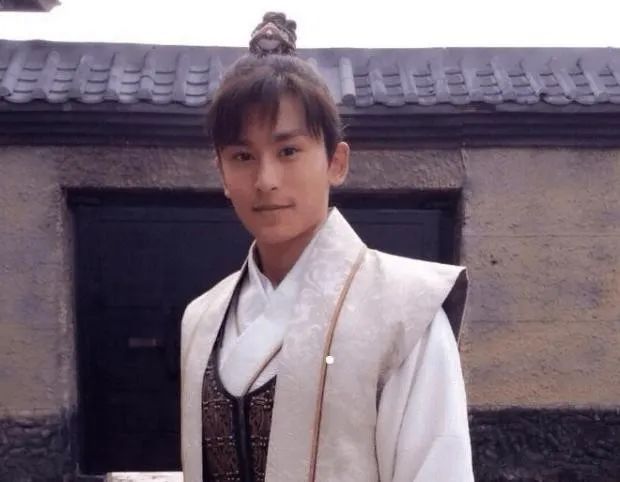

图片来源:《御赐小仵作》

其实,除了豆瓣8.3的《御赐小仵作》,另一部封神之作、豆瓣8.0的《庆余年》也是如此。咂吧咂吧你还会怀疑,这俩剧组的服装造型是不是一个培训班里的同学。

一样莫名热爱给男性角色加刘海;而且服装说不上哪里不对,但一看就有种架空的味道。难道,高分古装剧的代价就是牺牲服化道?

图片来源:《御赐小仵作》

图片来源:《庆余年》

我留意到,这两部剧的导演年龄都偏大,都经历过以前直接拍剧卖电视台的年代。

《御赐小仵作》的导演楼健虽然是第一次拍网剧,但实际上已经有20年的从业经验。他在采访中说,自己用的是以往电视剧的生产方法去制作这部剧的,演员照着角色挑,角色按照正常人塑造,拍摄按照影视学里教的拍,有限的经费按照能省就省的方法花。而且导演也不卖惨,认为自己“养成了低成本干活的习惯,有各种方法完成它”。

简单来说,导演认为自己是平常般做事。而在我们看来,这就叫做“全靠同行衬托”。

导演楼健的其他作品丨豆瓣

正是因为以前的影视剧和如今的网剧运作方式不同,所以内容的倾向也不同。而服化道是宣发时的重要物料,自然也就产生了不同的效果。

和电视台播放不同,网剧很看受众,所以偏爱有粉丝基础、粉丝也愿意帮忙“做数据”的流量明星。而网剧的生产内容又有很高的重复性,不论是基于迎合粉丝需求的原因,还是利于宣传的角度,很容易就会陷入“重点偏向服化道而非剧本”的怪圈。

甚至于,现在很多网剧更爱打造自己传播“非遗”、历史考据的形象,也是因为视频网站迎合年轻观众的缘故(并没有说这么做不好的意思)。因为对于年纪稍大的观众来说,“非遗”不神秘,历史不“重要”,大家就是来看剧情和表演的(也没有说年纪大的观众不关心非遗与历史的意思)。

《延禧攻略》中的仿点翠首饰,不是真的点翠

于是,在能省则省的资深从业人员眼里,节省服化道性价比很高;而从网剧的制作思路出发,放大服化道的噱头很重要。

那怎么节省呢?

对于古装剧来说,就是服装造型延续以往程式,非主要角色减少定制的服装和头套。比如,观众对《御赐小仵作》里角色的发型意见颇多,但古装剧的头套其实成本很高,且要根据演员定制,大几千上万都是平常数字。这看起来就是很值得节省的样子。

还有,古装剧的世界全靠剧组营造。镜头里出现的内容,从建筑街道到路人甲乙丙丁穿的衣服,如果要做到对应剧本时代,花出去的也都是钱。所以将它尽量做得架空,利用现成的条件,又是一条节省的法子。

图片来源:《庆余年》

估计有人要提出异议:节约归节约,《御赐小仵作》里的男性角色的官服造型都挺帅的,便装整个不适合的刘海,也不属于节约范畴吧?

因为还需要节约时间和人力。影视并不是将现实简单记录,而是将影像的组合提炼后的表达,所以影视剧会做出一些具有象征意义的东西,以便于观众的理解,有点类似戏曲里的衣箱和脸谱。

举一个《琅琊榜》的例子,梅长苏这个角色的三个阶段有三个截然不同的造型:林殊时期有明显的刘海,凸显少年人的意气风发;在江左盟时两鬓和脑后有垂发,显示江湖人的不羁潇洒;进入庙堂斗争后,发型是整齐地束起,看起来清明严谨。

图片来源:《琅琊榜》

图片来源:《御赐小仵作》

这是资深制作班底比较熟悉的一套男性角色的古装造型思路。它并不像网剧那样首先考虑的是这个演员帅不帅,而是这个角色能不能通过造型被充分诠释。两者兼顾当然是最好的,但显然费时费力,也就是费钱。

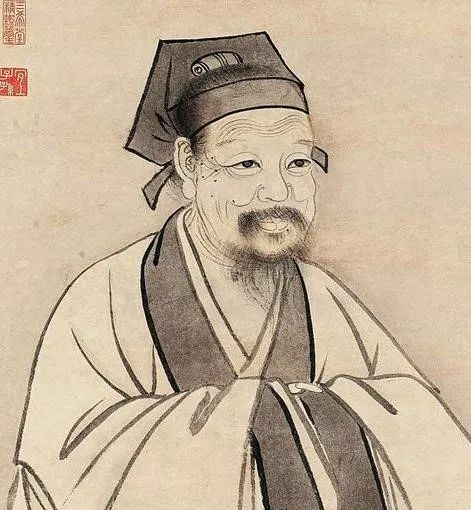

若从历史的维度去看,这些做法都是不符合史实的,包括“将头发全部束起来”的这个选项。主要有这么几个区别:

发髻的角度不对。古装剧为了让正面镜头更容易拍摄到发髻,往往把发髻做得偏前、偏高、偏大。小小声说一下,因为戴头套,所以发际线也比较靠前——古人也有秃头烦恼啊。

还有一个就是,像古装剧那样裸着发髻,在古代其实很少见。即便是比较卑贱的阶层,也常常将头部裹起来,更别提有身份的人就要戴巾冠帽了。

明《朱子像》

明《货郎图》

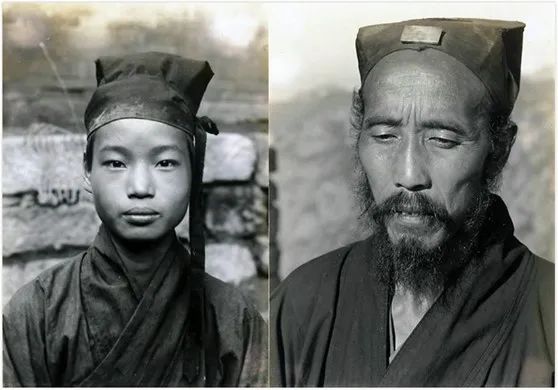

1935年,华山道士

注意,不是像楚楚那样只将发髻包住。所以,除了一些未成年的孩童,成年的古人就根本不会搞刘海那一套。

刘海出现在古装剧里,是因为古装剧吸收了时装造型的元素。女性角色这边,楚楚的刘海就是演员苏晓彤本人的刘海,而且她出演《大宋少年志》的时候就有了。而冷月的刘海,如果不看她身上的古装,就是大街上很多小姐姐会留的那样。

图片来源:《御赐小仵作》

她俩的这个造型区别,也在《大宋少年志》里出现了,因为软妹齐刘海,侠女长刘海,也是比较套路的设定。

图片来源:《大宋少年志》

所以,古装造型就分成了两截:刘海这截和时装接轨,发髻那截点出古装背景。

回过头来看男性角色的刘海,看起来很怪的原因是,这些刘海都是上一代流行的了。曾经港剧就很偏爱这样的古装造型,但那一代男星可都是60、70后的年纪,放在网剧里就会让观众很不适应。

中国香港演员吴岱融的古装与时装造型对比

图片来源:《御赐小仵作》

《御赐小仵作》的几个男演员都属于比较周正的长相,穿官服的时候略去了刘海这样的“干扰因素”,就会显得清爽利落。

男主“小金鱼”虽然没有刘海“干扰”,但他的头套也显得很“老气”。这也是以往常见而如今网剧不常见的。

一般即便是这样全部束起来的造型,为了修饰演员的形象,头套也不会这么僵硬,而是会做出一些蓬松感,发丝的走向也会做一些调整,看起来像是男生将短发向后捋的样子,依然是努力接近时装造型。虽然扎过马尾的人一眼就能看出这个做法是不现实的,但造型上更照顾演员。

图片来源:《御赐小仵作》

经过设计打理的束发造型丨左:《择天记》,右:《仙剑奇侠传3》

《御赐小仵作》的官服也有类似的问题,整体的设计思路仿佛还留在《神探狄仁杰》的年代。

图片来源:《神探狄仁杰》

图片来源:《御赐小仵作》

比如,幞头不能加帽正(就是黑帽子上那块装饰玉)。《大宋宫词》刚刚才因为这个问题被群嘲过。如果影视剧的理念落后于观众,这就真的很尴尬。

图片来源:《御赐小仵作》

图片来源:《大宋宫词》

又比如圆领袍的问题。对比一下隔壁的《长安十二时辰》,就会发现《御赐小仵作》里的圆领为啥这么宽、袖子为啥这么窄、衣服为啥穿起来这么瘦、腰带为啥这么紧?

图片来源:《御赐小仵作》

因为虽然大家都叫圆领袍,但早期影视剧里的圆领袍是从戏曲里的官衣发展来的。而官衣在整整一个清代里都只存在于舞台上,发展得十分形式化,离唐代差着老远老远。

唐,敦煌供养人

那动不动就把领子装饰一下,把袖口装饰一下的习惯,如今还这么做的怕也只有TVB了。这问题也不是“官服半永久”可以解决的,只能说在刘海的“帮助”下,官服造型被承托出来了。

当然,作为一部2021年上映的剧,也不是只有那些“穿越”而来的服化道,还是有一些新东西的。楚楚的几个女装发型应该还是参考了一下,而婚礼的红男绿女也是吸收了现在古装剧的理念(虽然也夸不出更多了)。

图片来源:《御赐小仵作》

这种偶尔且零碎的细节,至少让这部剧看起来不至于像一部库存多年的“遗珠”。

导演楼健在采访里说,自己这么多年都不在意宣传。毕竟在他的从业生涯里,导演并不参与片子的售卖,而以前的买方也只有电视台。观众们举着遥控器,好看就追,不好看就换台,也不需要上网做数据。

这个采访里,最出名的一句话其实是“很多导演都不亲自拍了”。何止呢?演员很多也不亲自演了。而最近让几个长视频平台忧愁的问题,不正是有了“5分钟看完一部剧”以后,观众也不亲自看剧了。

可能在更早之前,部分粉丝为了做数据而多开设备、浏览器刷播放数据的时候,观众就已经不亲自看了。网剧仿佛成了月饼票,欣欣向荣地流转了一圈,但其实没几个人真的尝到月饼、更没几个人真的爱吃。

本文影视图片版权均为影视制作方所有,本文仅作知识传播用途。如有侵权,请联系删除。

活儿姐

《御赐小仵作》至少剧情在线,这一点就已经值得夸啦!

本文来自果壳,未经授权不得转载

如有需要请联系ao.chai@guokr.com

(欢迎转发到朋友圈~)