一周至少有一天,我们全家的三餐是由六岁女儿王吃吃来安排和提供的:

早上:煎蛋、切肠夹面包配热牛奶

中午:蒸米饭、番茄炒虾,外加一个拍黄瓜

晚上: 小米粥,鸡蛋饼,再加一个大拌菜

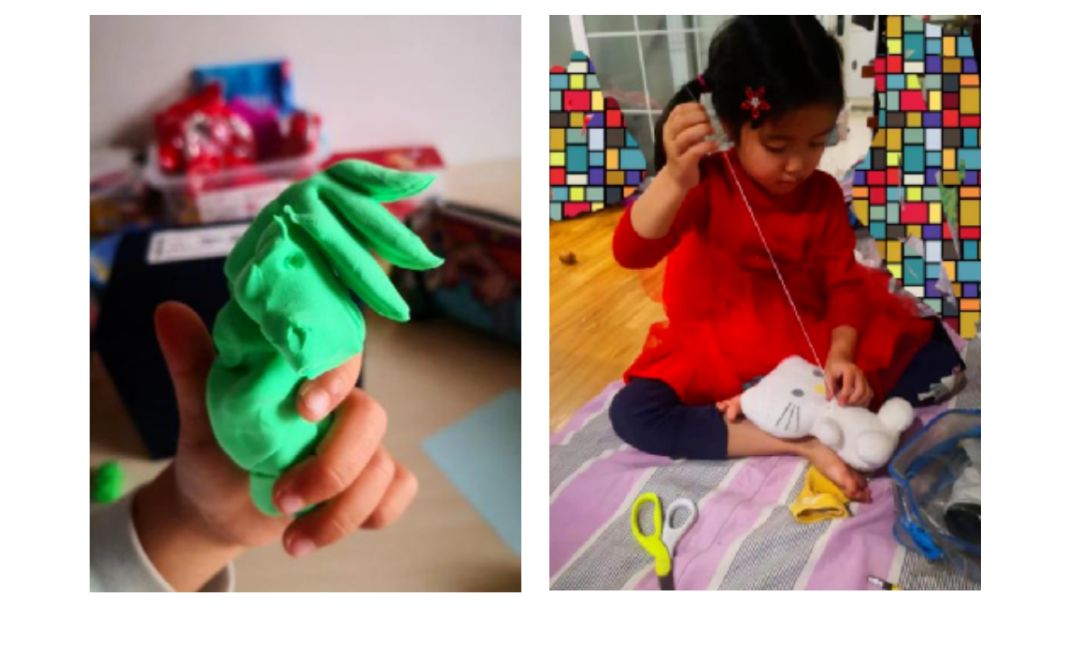

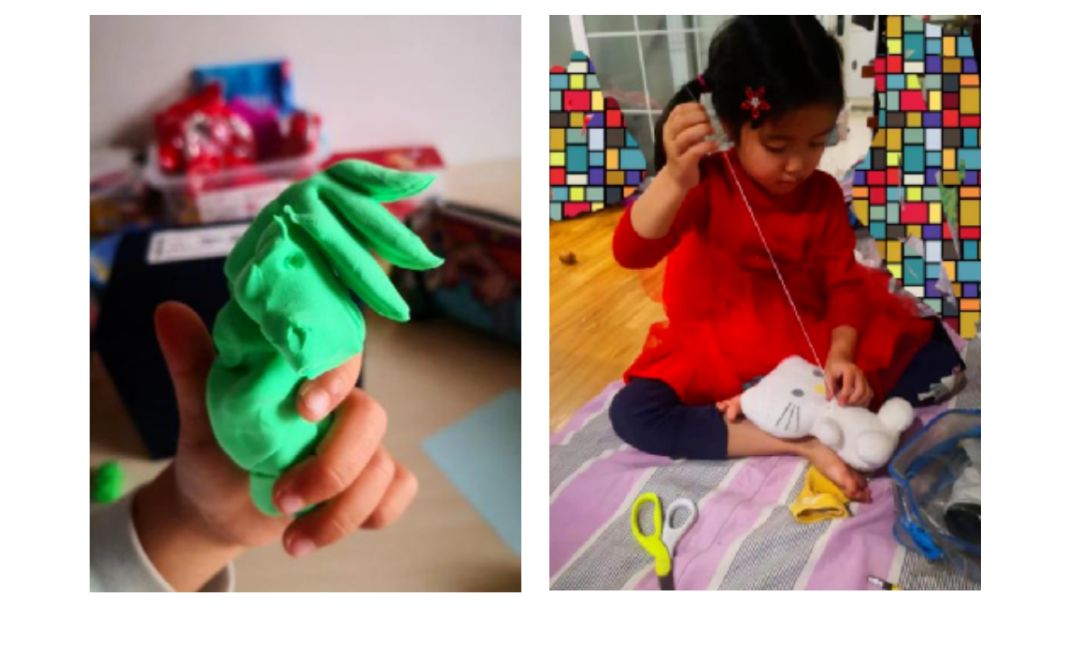

下厨日这天,会由王吃吃来全权决定一家三口需要吃什么、几点吃、几点开火,什么食材要提前拿出来解冻......在备餐过程中,她也会自己独立使用抽油烟机、电磁炉、打蛋器等,不过刷锅这种工作偶尔还需要我们的协助。身边很多朋友都以为,这样乐于下厨的小姑娘是她擅长做饭的爸爸培养的,其实恰恰相反,她是我这个经常翻车的厨渣妈妈“引导”出来的。而我一直认为,我们可以通过观察孩子“喜欢玩什么”和“喜欢怎么玩”来发现这些优势的种子。所谓的玩,就是参观大人在干什么,自己也想掺和一手。再大点,王吃吃开始学会了自己去厨房偷偷舀面,加点儿水,把面粉和成面团,再用玩具小刀切成无数个小块。我搅蛋液她也要搅;我炒鸡蛋,她就站在旁边小板凳上仔细地看。相信大部分孩子都有过这么一段时期:喜欢模仿大人的样子干这干那。当时的我联想到王吃吃从小就喜欢做手工、做实验,又是个十足的吃货,感觉可以让她学习下真正的做饭,说不定以后学习工作之余还能当博主,我们也能休息会。不过作为一个经常做出“黑暗料理”、并不擅长做饭的妈妈,我该怎么引导孩子呢?经过一番思考后,我这个“厨渣”找到了厨渣的引导办法。虽然听起来比较复杂,但实际过程以手工式的揉捏面团为主,更安全,也更贴近孩子平时爱做的手工。于是我找了不同视频,和女儿一起看了,然后发面、和面,王吃吃非常积极地把自己手放进面盆,和我一起和。然后抢着要揪剂子,搓成条,编成兔子,安眼睛。最后,她把小兔子放进蒸屉,由我把蒸锅架到炉子上开火蒸。蒸完后,我们发现蒸好的兔子比原先“胖大”了好多,也没那么好看了,但还是很惊喜,一起开心地吃掉了成果。就是通过这样的一起学、一起做、一起开心地享受劳动成果——女儿越来越觉得自己动手做饭,是一件特别好玩、有成就感的事情。我们常会说“做饭”属于“做家务”“家务劳动”,似乎约定俗成劳动就一定累人。但对于绝大多数孩子而言,能参与这样的家务劳动,简直比玩具还好玩!特别对于我女儿,这是她要好好表现、努力争取才能得到的机会。很多事物和工作,孩子并不会天然觉得它们“好”还是“坏”,而是看家长赋予了它们怎样的价值观。父母用什么样的态度对待这件事,孩子就会把这种态度看在眼里,折射在他们生活习惯的方方面面。因为在我长大成人之前,看到的做饭都是我妈的“活儿”,我爸不但不会参与,还经常挑剔饭不好——让我觉得这真是一件苦差。再比如我妈在教我做饭时,经常叨唠“你必须学做饭,不然以后婆婆会骂”——我本来挺想学学的,一听这话立刻就放弃了。作为厨渣的我,每次把黑暗料理端上饭桌,大家也只是开开玩笑——这或许在女儿年幼的心里,也种下了一颗好奇的种子。如果我们想当然地以为,孩子会听话地服从我们的教导,那就大错特错了。尽管我们比孩子更懂得如何做饭,但很多时候,他们就偏要按照自己的思路朝着失败进发。四岁时,王吃吃尝试自己切了点黄瓜,又撕了几片豆腐皮,直接倒酱油拌了让我吃。但转念想到自己一直到四年级做得还不如她,于是鼓励说:“想不到你竟然学会做拌黄瓜凉菜了,还自己想出了调料!”听到我如此夸奖,她当然很高兴,不过很快她自己尝了一口后,不太满意地说:“有些咸了”。我发现,如果我们想让孩子掌握某个技能,就真的要控制住自己少搀和。再说在做饭这件事儿上,我自己也并不擅长,不如让女儿在跌跌撞撞中自己进步。所以,当王吃吃做饭时,我和队友经常只是在旁边看着。后来她操作熟练了,也知悉各种安全知识,那我们连看都不看。只要女儿不主动开口求助,我们很少伸手帮忙,当然更不会指挥,她爱怎么做就怎么做。👆切莴苣,切的块不均匀也没有关系,慢慢练习就提高了丨作者供图我慢慢发现:让孩子在失败中,自己摸索如何成功,本身就是一种非常重要的学习体验。这种摸索中的胜利,肯定要比一开始就被告知“如何操作才能不失败”,更耗费时间、更曲折。也是很多家长没有耐心去等孩子完成的。但是,这种体验带给孩子的自信和解决问题的能力,都是非常大的。比如王吃吃刚开始蒸米饭的时候,有次甚至忘记放水了,导致我们闻到了焦味。还有好几次我们都要开饭了,才发现装好锅忘记按电饭煲开关了。但这些问题再犯过几次后,她自己体会到了因为粗心、导致全家嗷嗷待哺的压力,养成了检查的习惯。至于饭的质量,开始时更不能保证了:有时水放得太少蒸不熟,有时水又太多米饭做成米粥。我从来不会抱怨她,一起说说下次水可以怎么放就翻篇了。忘记按电饭煲着急吃饭就下面条,蒸不熟就重新蒸,做成粥就当粥吃,吃不饱就吃点馒头。在这样的探索中,女儿慢慢就从一次次切身实践中,领悟了那些“煮米指南”——原来米和水是有比例的,做粥可以是1:3,做米饭就得1:1,比例不对,就做不成想要的样子。开始王吃吃经常会把鸡蛋壳磕到碗里,又或者干脆把鸡蛋液磕到地上。搅拌时也可能会把蛋液搅出来。我会演示给她看我的技巧——用很慢的动作,像慢镜头一样示范给她看。一个专门实践“劳动美学教育”的知名作者叫蔡颖卿,她非常提倡“在厨房里和餐桌上育儿”。蔡颖卿认为:“餐桌文化绝非只是口腹之间的丰盛与美味问题,它或许可以被视为最见微知著的教养显示。”蔡颖卿还曾在2009年的时候发起过一个叫做“小厨师”的项目:让孩子备料、烹饪、点菜、上餐和买单,真实体验劳动生活的意义和价值,并从餐饮劳作中学习解决问题的能力和方法。厨房教育的核心,就是“不要光为孩子喊话加油,要做给孩子看”,这本身就是一种身体力行的劳动教育法。我只能安慰:“唉,妈妈像你这么大,连烧开水都不会呢,更别说蒸米饭了。”比如面发不起来,大葱炒成了黑色,把鱼做成怪味鱼...女儿观察了我之后,逐渐也变得心理平衡起来:失败简直太正常了,找到原因下次努力就好,没必要不高兴。所以,有时候我们当父母的,不把事情做得太完美,反而让孩子心理更强大、更愿意继续努力。为了让女儿对做饭保有天然的热情,我们一般不主动教她。每次,都是我做着饭,她就在一旁看。直到某一天,当我宣布自己要做什么菜时,她可能突然跑过来说:对于这种不在父母关注下,自己偷师学艺的感觉,孩子非常享受,因为她是遵照自己意愿学会的,极大提升了她的成就感。蔡颖卿曾说:“每个孩子天生都有敏锐的观察力,如果能顺利启动天生的能力,教学者就能节省下好多力气。”王吃吃有自己的案板、刀具、刮皮刀、擀面杖——这些是我们大人不能擅自用的。疫情期间,一家三口都在家,难免彼此摩擦,相看生厌。我和她爸干脆允许她每周有一天的“厨房使用权”,减轻我们的家务劳动。比如做什么菜、什么时候开火做饭、几点吃饭、谁倒垃圾、谁刷碗。当大厨期间,其他人都是她的助手,得听从她这个大厨差遣。孩子的权力越大,她就越感觉自由,成就感也就越强,也更加乐意做厨事。随着做饭的次数增多,我发现做饭给孩子的整体生活和心态带来的一个积极变化:比如“我没别人跑得快”、“我骑车不好”“我学什么都比其他小朋友慢”。而现在,她经常可以自豪地和其他大人谈论自己做饭的本领,分享她“独一无二的烙饼绝技”。 随着王吃吃见识自学了更多菜谱,她做饭的花样越来越多。她说现在的梦想除了当宇航员外,还有去魔法学校当顶级厨师。但既然女儿已经从厨事中体验到了自己的价值与成就感,学会了从挫折中奋起努力,未来就不会太差。我相信女儿也明白,在通往梦想的道路上,父母永远和她在一起。投稿邮箱:Kids@guokr.com