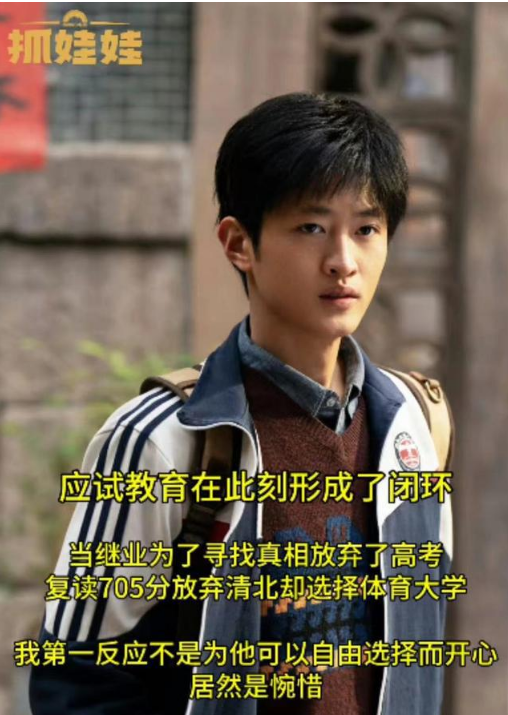

没苦硬吃!17亿票房的《抓娃娃》,中式教育的照妖镜

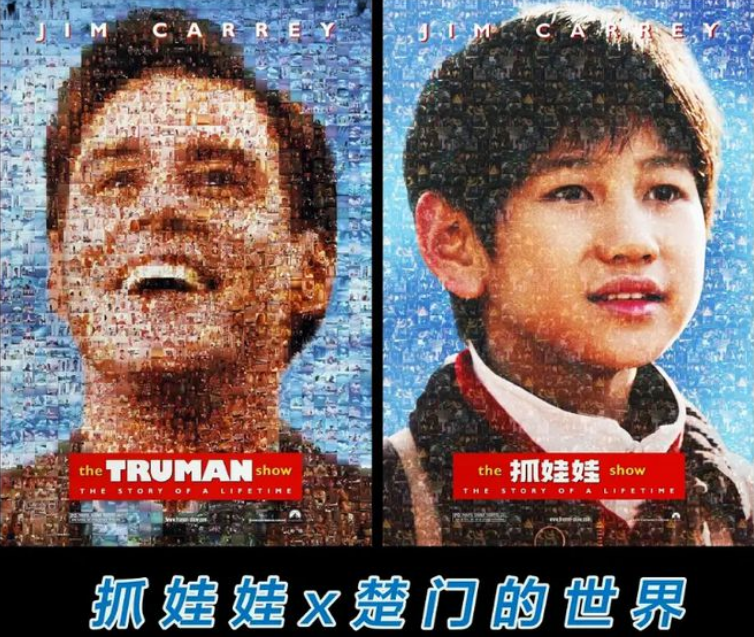

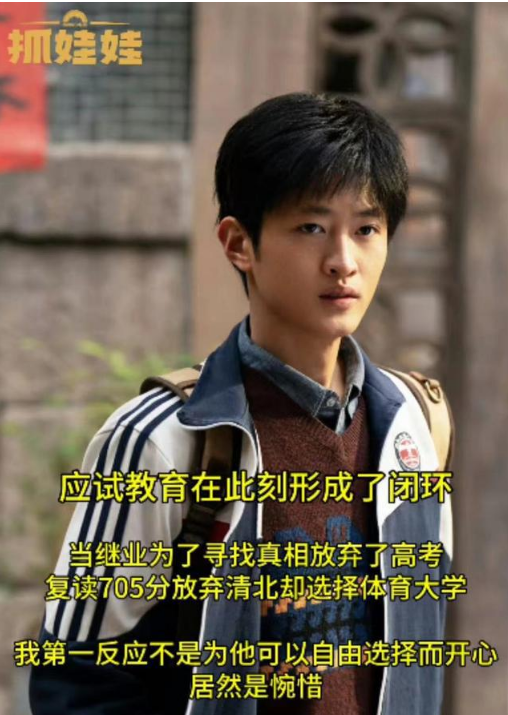

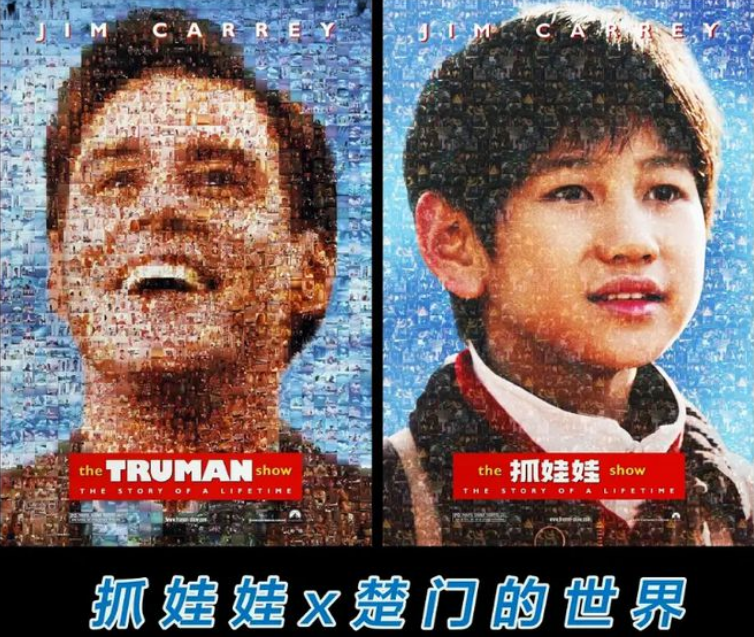

据说,没有人能笑着从《抓娃娃》的观影现场走出来。反正我确实没有。明明打着“开心麻花”的牌子,是备受万众期待的喜剧,却拍出了中式惊悚片的效果。“坐在冷气开满的电影院里观看,看的时候哈哈大笑,出门迎接热气时一琢磨,后脑一阵阵发凉。”都说“幸福的童年治愈一生,不幸的童年靠一生去治愈。”但如果不幸的童年是你父母一手设计打造的,那这一生还如何治愈?影片名《抓娃娃》初看一头雾水,再看电影英文名《Successor(接替人)》瞬间明白了:主角马继业,就肩负着父亲“继承家业”的厚望。原本含着金钥匙出生,应该从小拥有一个锦衣玉食的幸福童年。偏偏,父亲马成钢在把大儿子“练废”后,为了避免小儿子重蹈覆辙,于是决定走“穷养”路线。于是,他的人生峰回路转,从康庄大道走进了一条小胡同。马成钢把家搬到破烂不堪的大杂院,伪装得穷困潦倒,让小儿子马继业从小紧衣缩食地接受世界的毒打中,希望以此磨练孩子的意志力,培养“强韧”的人格。甚至邀请了一整个团队的NPC,来扮演儿子生活里遇到的形形色色人员,暗中引导他的成长走在“正轨”上。一切目的只为了保证儿子成为合格的接班人,继承家业。“真希望有一天,我爹突然告诉我,他是亿万富翁,之前这么多年都是在考验我”的段子,在这部电影里得到了淋漓尽致的演绎,却让真正经历了这一切的马振业笑也笑不出来。因为,他的人生仿佛是一部精修版的《楚门的世界》,看起来一切如此“真实”,却又充满Bug。

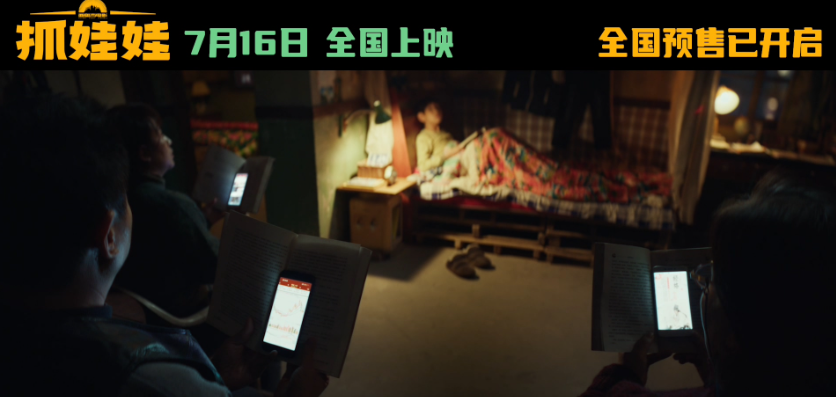

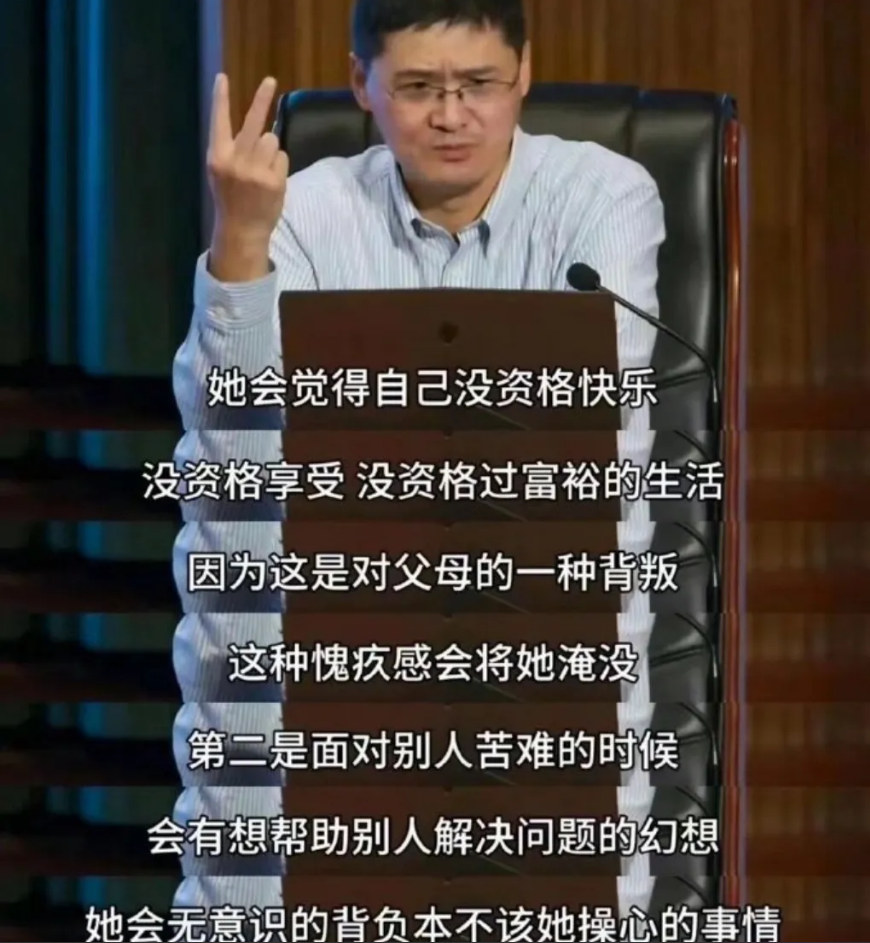

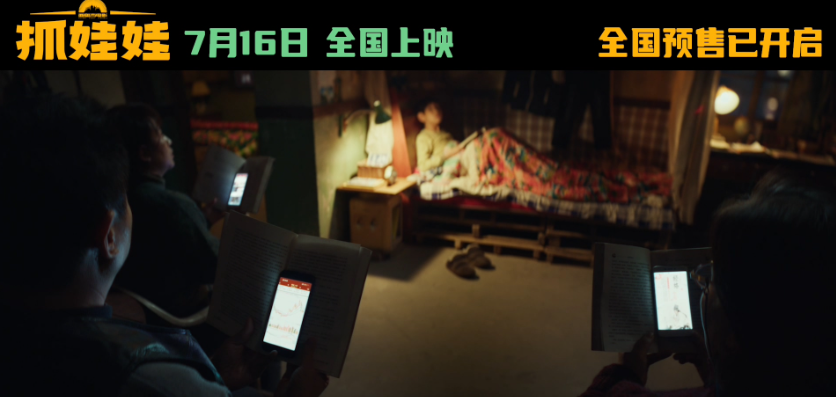

父亲马成钢坚信——“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”所以,家徒四壁,衣衫褴褛,每天守着水龙头滴水的那“杯水车薪”来度日,晚上在昏黄的灯泡下看书,早上还要照顾“瘫痪在床的奶奶”,发奋读书只为了出人头地,改变人生。清贫、隐忍、咬紧牙关、寒窗苦读,构成了马继业整个童年的底色,灰暗且心酸。剧中有一幕,马成钢故意穿着鞋底快掉了的烂鞋,拉着板车对孩子说“爸爸打工去了”时,家里仅有的三个鸡蛋都不舍得带着上路,坚持要“留给长身体的孩子吃”,骗得马继业泪眼婆娑。可是转身,又让孩子负责掌管家里的财政大权,决定一千多块的生活费,到底是给爸爸买新鞋,还是买平板。当孩子没有抵住平板的诱惑时,父母再次用“愧疚PUA法”,不断以孝道给孩子洗脑,让孩子羞愧不已,选择去捡瓶子赚钱,却因此被同学取笑为“破烂王”。为了省下饭钱,带着妈妈和奶奶去火锅店门口蹭免费的小吃……马继业的童年里没有娱乐,没有放松,他自觉地扼杀了自己的天性,以求做一个懂事的孩子。毋庸置疑,开心麻花的表演技巧、节奏、默契,已经是国内喜剧的天花板。影片努力以喜剧的形式冲淡了父母无孔不入的控制欲,突出父母的良苦用心。坐在影院里,不留缝隙的笑点,让人在一个接一个的包袱中从头笑到尾。以至于,所有人都忽略了片中的那个男孩,到底过着什么样的童年。但笑着笑着,有人突然就觉得不对劲了——怎么那么真实呢?有人说:“但凡能看懂,能共情,皆因你也有类似的成长经历!”“挫折教育”、“苦难教育”、“愧疚教育”,这些都是我们中式教育中,看似代代相传的精华,实则是挥之不去的“糟粕”。多少人是从小听着父母“我们那么辛苦都是为了谁”、“吃得苦中苦方为人上人”、“好好读书,将来才有出息”、“你不努力,对得起我们吗”的教诲,从小洗脑到大?只有体会到自尊的一文不值,才能让人为着目标不顾一切……”好讽刺!刻意喂到嘴里的苦,都被美化成了甜似蜜的糖。那些挂在父母嘴边的“为了你好”,实则都是赤裸裸的童年欺凌。从小被父母用道德绑架、悲情教育、在物质匮乏中成长起来的孩子,过早被生活催熟的孩子,一生都可能活在“我不配”的自我否定中,留下了难以磨灭的伤痕。“他们杀死了马继业,马继业原本可以享受他的富二代人生,做自己喜欢的事。但从小被愧疚式教育杀死的普通小孩儿是没有这样强大的底气的,他们只会心理扭曲,成为一个有人格缺陷的人。”马继业在看到奶奶生病咳嗽甚至吐血时,哭着说要好好学习,在听到奶奶为了凑钱给自己交学费,把嫁妆都卖了,发誓要考清北,在看见父母到富豪家做帮佣,决心要出人头地……父亲马成钢希望激励孩子发愤图强的目的看似达到了,但这一次次的立志,却没有一个是孩子“为己而活”。马成钢的洗脑和改造成功了。儿子马继业成为了他想要的“接班人”,却也一步步剥离自我,心甘情愿成了一个木偶人。他并非一味刷题鸡娃的虎爸,而是颇有计划的从生活点滴抓起,德智体美一样不落。他注重培养孩子的孝道,从小家务下放,要求马继业肩负家里的大小事务,负责煎药、砍柴、买菜、打扫卫生、照顾瘫痪的“奶奶”,可谓是生活能力一流。注重体育锻炼,每天要求孩子起床晨跑五千米到学校,放学再走回来。为了锻炼孩子的财商,主动让继业当家做主,负责管理全家的生活费,又弄坏平板让他感受投资的风险,想他“迷途知返”。捡瓶子则对应赚钱的辛苦,甚至还希望通过备受同学欺辱来激发他的志气。在孩子的学习上,也贯彻“不自己瞎折腾”的原则,让专业的人做专业的事,身边的“邻居”就是强大的教培团。开书店的老爷爷,不断免费借优质书籍给继业;书法一流的爷爷,热心指导继业练字;日常遇见的叔叔和阿姨,随时随地的聊天都会“不经意”地把物理、数学、化学知识挂在嘴边。买菜时用英语对话练习词汇,买肉需要熟悉数学计算的过程。上学路上偶遇的外国友人,都会照着书本里的例句,陪他练习英文口语。甚至搭配了专业的大厨和健康管理师,将各种名贵滋补的食材磨成粉,制作成朴素的菜肴,以保证孩子的身体发育。同时,全家人尽职尽责地提供了一个非常美满的幸福家庭氛围,用心陪伴,每晚陪着看书学习。保证孩子有良好的家庭榜样,有健康书籍读,有知识渊博的邻居,努力摒弃一些“不健康”的因素,比如电子产品、游戏诱惑、垃圾零食、品德败坏。乍一看,马成钢的“抓娃娃”有谋有略,堪称鸡娃代表。可是,大家都忘了,被抓的那个“娃娃”,不是玩偶,他是个人。从小在“诚信”教育下成长起来的马继业,从未曾想过,自己的整个人生竟然是一场巨大的谎言。如果说这是一场持续了十几年的“实验”,那么马继业就是这场实验的“试验品”。在还没看到影片结局之前,马成钢成功塑造了一个完美的试验品:人品过硬,身强体壮,高考模拟考700多分,直指清北无忧。就在所有人都翘首期盼“接班人”完美出炉时,马继业却意外发现了这个实验的Bug。在父亲提到“看书能改变一个人的命运”后,继业不禁反问——“咱家人都喜欢看书,怎么还这么穷”。贫穷的苦日子是真的,寒窗苦读只为考清北是真的,但整个人生都活在父母精心策划的欺骗和操控中,也是真的。每天日记写完明明小心翼翼地锁在抽屉里了,可是抽屉却有后门,后门的背后是一群专家每天通过日记在研究自己的心理状况。更别提,打开衣柜里的密道,就是一个满是监控的“作战室”,墙上挂满了各位“邻居和路人”,包括“奶奶”的教师职照,还有一群注视着自己一举一动的专家,正在放大他的微表情,逐帧分析……以至于,面对走过来的马成钢夫妇走过来,他不禁茫然地问他们:原本乐翻天的喜剧,戛然而止,如同开到最高处的过山车,极速坠落,坠入深渊。成功地让孩子在虚构的世界里弄丢了,分不清什么才是真实和虚假。可是被揭穿真相的马成钢恼羞成怒,此刻的他就像所有中国家长般,习惯了居高临下,习惯了自我感动,习惯了强词夺理。他理直气壮地辩驳——“哪个家庭会为了培养一个孩子,付出那么大的努力,你个幸运儿你还委屈上了?你以为只是我们在操控你的人生,你也在操控我们的人生!善意的谎言,从来就不是欺骗,是保护,是爱,是最高维度的爱!”一字一句,就像利刃,让继业原本就千疮百孔的心,碎落一地。就像当初奶奶那场假葬礼上,每个人都在演出,只有他一个人跪在地上,泣不成声。这种“以爱之名”的极端育儿方式背后,戳中了多少为人子女的痛点。从出生开始抓娃娃,生怕输在起跑线上,上昂贵的早教班,买最好的学位房,挤破脑袋鸡进名校……将父母的期待,嵌入孩子人生的每一个落子方位,掌控着下棋的节奏。

看似为了孩子的人生,实际上是让孩子过着父母想要的人生。这种倾尽所有的牺牲,密不透风的管控,都让孩子活在巨大的矛盾感中。一边感恩着父母的付出,一边挣扎着想脱离父母的绑架。久而久之,内心开始撕裂。而是他们让你窒息的同时,又让你感觉到他们内心是爱你的。年轻一代的观众,因儿子马继业的窒息经历而脊背发凉;而年长一辈的观众,则感慨父亲马成钢的用心良苦不被理解。如果说,《抓娃娃》是一部披着喜剧外衣的恐怖片,不如说它是一部警醒着万千中国家长的育儿教训片。“如果我跟他一样,不读清北,去了体校,你们能接受吗?”坦诚而言,爸妈不是富豪,你的生活没有监控,你不听话,我也会要你。但你如果考了705分,却放弃了清北,选择了读体校,我还是会忍不住惋惜。毕竟,那可是清北啊,多少人梦寐一生的追求。 瞧瞧,中式教育的毒,在爸爸妈妈这一代,已经是深入骨髓的固化认知。以至于,积重难返的我们,常常忍不住用我们受过的教育,去指导下一代的人生。因为我们深知,你的人生不是我们的试验品。你是一个活生生的人,有权拥有自己的选择。孩子,我希望你拥有顺遂的人生,但更希望你拥有自由的意志。就像影片中那个“不成器”的大儿子,在登上喜马拉雅时能由衷地说出那一句——我在峰顶,挑战了一个不可能的自己,而这一切皆是我自己的选择!”你的人生课题,就是找到真正的自己,并竭尽全力地活出这个自己!而我们能做的,就是给予你充盈而自由的爱,伴你成长,放你远行。

瞧瞧,中式教育的毒,在爸爸妈妈这一代,已经是深入骨髓的固化认知。以至于,积重难返的我们,常常忍不住用我们受过的教育,去指导下一代的人生。因为我们深知,你的人生不是我们的试验品。你是一个活生生的人,有权拥有自己的选择。孩子,我希望你拥有顺遂的人生,但更希望你拥有自由的意志。就像影片中那个“不成器”的大儿子,在登上喜马拉雅时能由衷地说出那一句——我在峰顶,挑战了一个不可能的自己,而这一切皆是我自己的选择!”你的人生课题,就是找到真正的自己,并竭尽全力地活出这个自己!而我们能做的,就是给予你充盈而自由的爱,伴你成长,放你远行。编辑丨羚羊,人类幼崽观察家。

图片来源丨官方预告片、豆瓣

发布于2024-07-24, 本文版权属于果壳网(guokr.com),禁止转载。如有需要,请联系果壳 。

举报这篇文章