“完美女孩”的模板,正在把女性推向深渊

女孩越来越优秀,但女孩的困境却从未消除。过度的自我苛责正在伤害女孩们,学习、生活、社交样样优秀的完美模板,正在把女孩推向深渊。

如何让女孩强大而自由活出自己,是当代养育无法回避的课题。

近些年,我们时常忧心忡忡地讨论“男孩危机”,认为当代教育赛道,越来越多“女孩崛起,男孩掉队”,导致女强男弱的现象越来越突出。

美国的《商业周刊》甚至断言——

“‘男孩危机’是一场全球危机。女生在学习方面似乎建立了一个罗马帝国,而男生则像古希腊一样日趋衰败。”

但2024年一项最新的研究却指出——

女孩困境从未消除,甚至愈演愈烈。

在消除性别刻板印象和培育自信的下一代方面,我们还有很长的路要走。

完美女孩的模板,

正在把女孩推向深渊

这项研究数据统计了36 个国家超过61,000 名父母和他们5至12岁孩子。结果显示:和男孩相比,大部分5至12岁的女孩,感受到了更多来自社会的压力。[1]

超过五分之三的女孩因为社会对完美的追求而感到压力重重,三分之二的女孩经常因为种种顾虑而不愿意分享自己的想法。

超过四分之三的父母也察觉到了这种现象,女孩因为身负追求完美的压力,比男孩更容易在提出想法时犹豫不决。

可见,压力重重,是大部分女孩一致的感受。

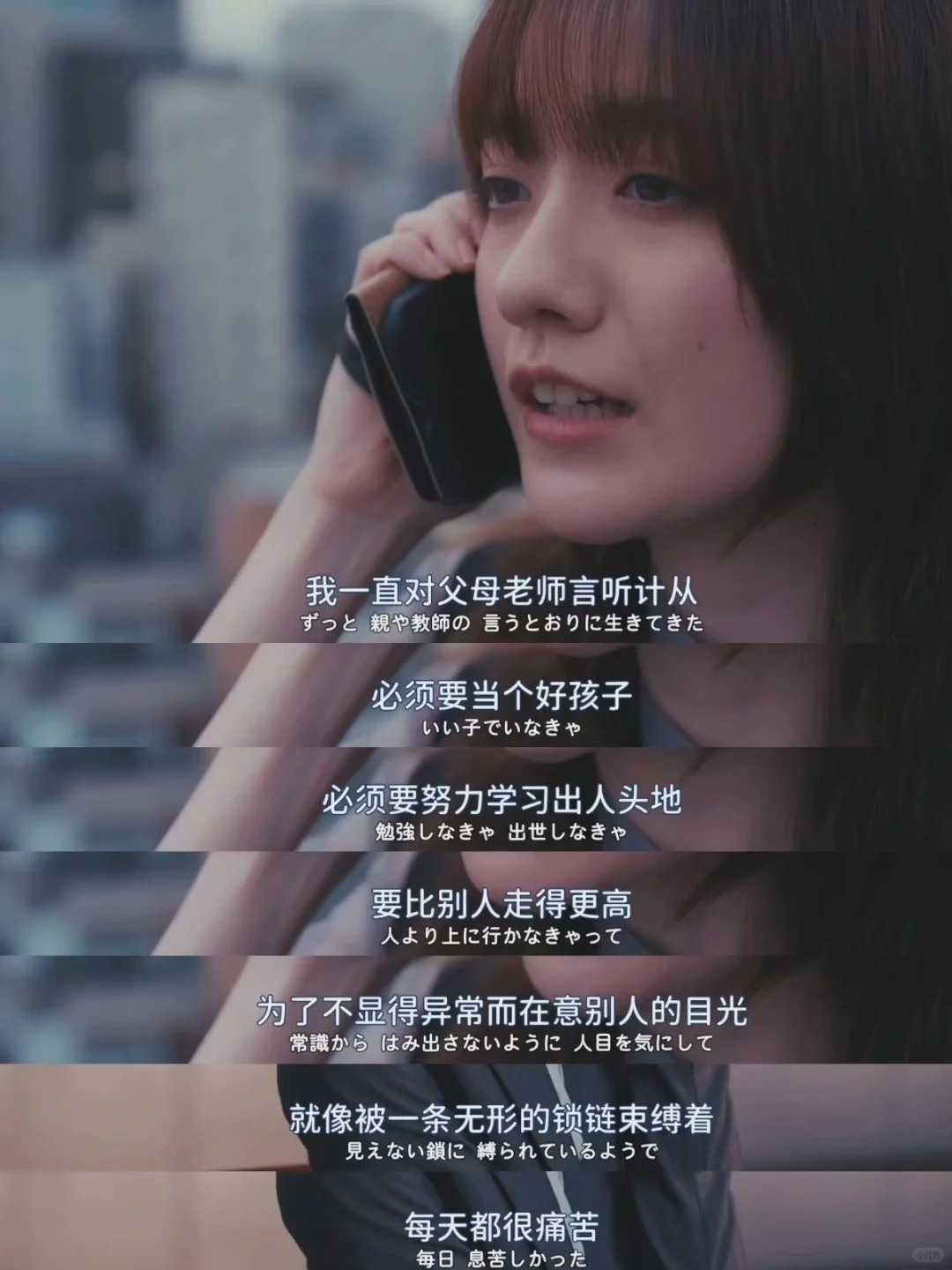

尽管随着女性经济和社会地位的提升,新时代的男女平等已经成为共识,女孩看似得到更多公正平等的对待。但恰恰是“平等”得来不易,所以“凡事皆有可能”的心态反而鞭策着女孩们不敢松懈,处处要求自己做得尽善尽美,争取比男孩优秀。

潜意识里害怕落后的思想,使得她们战战兢兢,认为唯有不停地奔跑,才能在人生的赛道上取得绝对的优势。

杜克大学的心理学和神经科学名誉教授苏珊·罗斯就曾替女孩们“伸冤”——

双重的标准意味着,女孩必须完美。

小时候的她既得勤奋好学,成绩优秀,又得乖巧懂事,人见人爱;长大后的她既得工作上能力出众,大方得体,又得上得了厅堂,下得了厨房,带得了孩子, 哄得了公婆,伺候得了老公,辅导得了作业,还得增值得了自身。

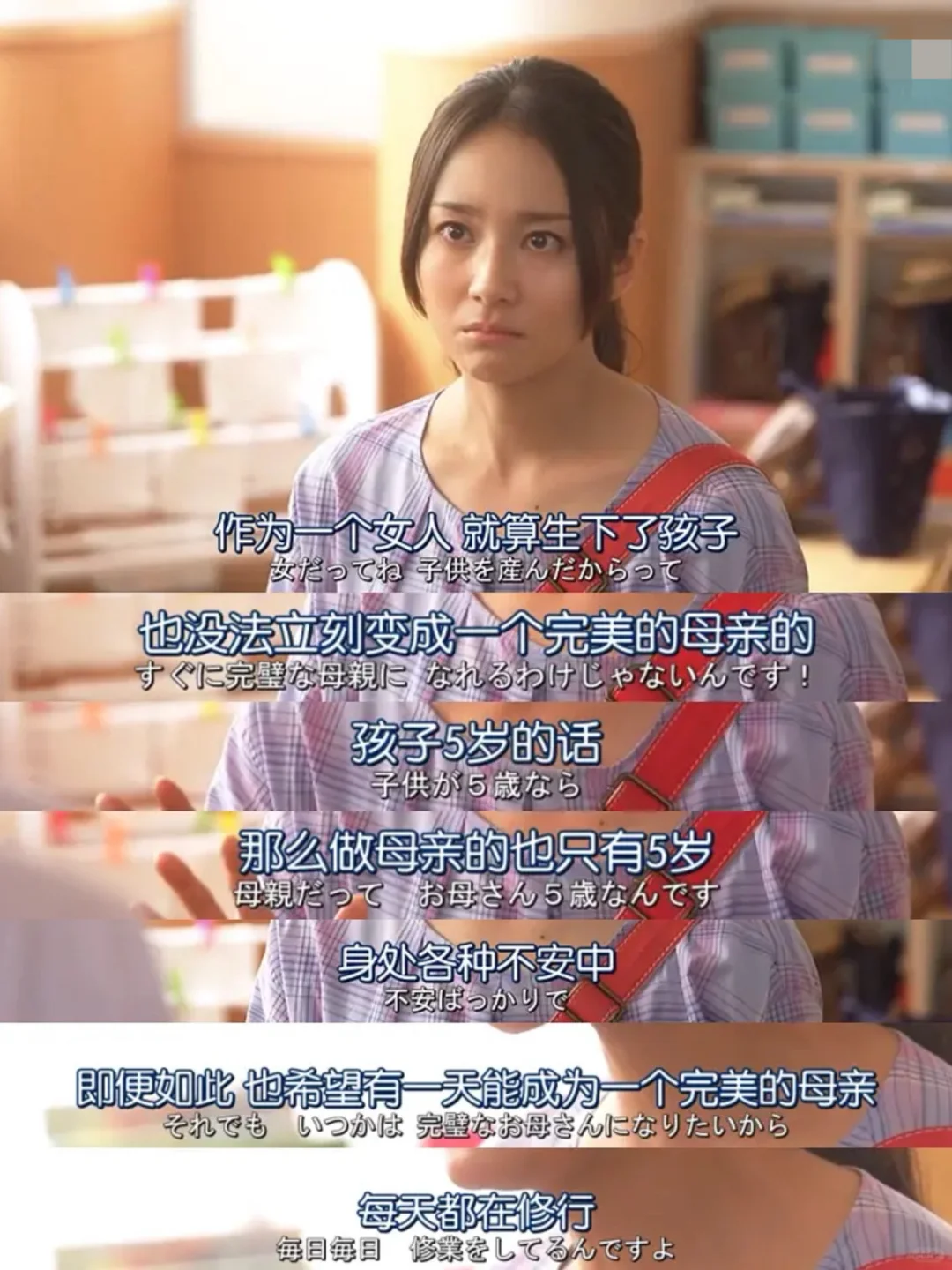

👆图丨失去名字的女神们

对此,《完美的女孩,饥饿的女儿》的作者考特尼·马丁所说——

“女孩们在成长的过程中被告知【她们可以成为任何人】,但也被告知【她们必须做到所有事】。”

不合理的高要求,把女孩们困在了“完美主义”里,一步步将自己推进焦虑和自毁的深渊。

为什么女孩总是倍感压力?

女孩感到不自信且压力大,随着年龄愈发明显。

2017年,美国调研了1.2万名五年级到十二年级女孩,结果显示,在整个中学期间,认为自己“自信”的女孩的数量下降了25%以上,这个信心指数在九年级时达到最低点。[2]

青春期的到来,使得女孩开始丧失一些优势,从前优异的学习成绩开始滑坡,一些科目上越发力不从心。对外貌和身材的不自信,对人际关系的处理,同时敏感细腻的心理,遭遇青春期躁动不安的激素影响,更使得她们对自我产生怀疑的同时,焦虑情绪愈发笼罩心头。

1、根深蒂固的性别刻板印象

不管我们如何强调男女平等,但性别刻板印象依旧是束缚女孩成长的枷锁。

我们不会要求一个男孩文静、有礼、保守、乖巧,但女孩如若不能以这种外界期待的形象出现,大众就会指指点点,吹毛求疵。面对一个淘气、活跃、爱冒险、乐挑战、富有创造力的男孩,我们会无奈一笑,包容接纳,但倘若是女孩如此,则会被嗤之以鼻。

如果去商场的儿童玩具区走一圈,就会发现,性别偏见仍然深深地内嵌于孩子性别角色的启蒙玩具之中。

汽车、乐高、球类以及运动器械,这类主动操作和创造的玩具,是属于男孩的;绒毛公仔、芭比娃娃、厨房用具、珠宝和服装等,这类被动附属品和家居类玩具,是属于女孩的。

男孩就要穿蓝色

女孩就要穿粉色

男孩就要玩枪玩刀走路虎虎生风

女孩就要抱着洋娃娃乖巧可爱甜美软萌

男孩就要勇敢的保护女孩

女孩就是柔弱的需要保护

男孩就适合学习数理化

女孩就更擅长琴棋书画

男孩就适合拼搏四方勇闯天下

女孩就居家相夫教子最好

没有明文规定,但“男女有别”的划分,却成了约定俗成般的社会隐形准则。

甚至我们常用来嘲笑男孩性格柔和的“娘炮”、“伪娘”、“娘娘腔”,还有嘲笑女孩性格刚毅的“女汉子”等词,都是带有浓烈性别歧视色彩的攻击性词语,把“强壮”和“独立自主”等硬朗特征划归成男性特征,污名化女性。

这种社会的隐形规则不仅框住女孩,也框住了男孩。

2、活在社交媒体的“完美同伴”阴影下

相较于男性,女性更容易因身材和相貌而心生焦虑。

伴随着社交媒体的风靡,以及越来越残酷的身材评价,女孩们的成功规则被迫升级为一场“内外兼修”的完美女孩 2.0 竞争。

和男孩上网多是沉迷于游戏相比,女孩则更热衷于小红书、微博、朋友圈、短视频。

女孩的社交网络总是精雕细琢,力争展示自己“完美”的一面——

在图书馆里学习,摊开的书本必然搭配一杯咖啡,凸现好学又文艺的人设;

早起锻炼的跑道上,重点是阳光拂面,笑容嫣然的自拍照,突显自己健康积极的状态;

朋友聚会,光鲜亮丽的现场,垂帘欲滴的美食,还有呼朋唤友的热闹,展示自己合群又丰富的课余生活;

睡前道晚安的朋友圈,都不忘Po一张看似睡眼朦胧,但秀发凌乱又不失柔美的嘟嘴照。

拍照、修图、滤镜、剪辑已经成了互联网女孩们玩得炉火纯精的必备技巧。

只为在人前展示出学习游刃有余,生活丰富多彩,从内到外精致动人的状态。

课余时间,不断地刷新社交软件,一边潜水窥探别人发布的“精彩生活”,一边牵挂着自己营造的“美好人设”是否得到他人点赞和留言。

社交媒体里的“完美同伴”被当了真,现实生活的“自渐形秽”就容易伤了己。

在社交媒体的洗脑下,精灵耳、天鹅颈、高鼻梁、白富美……成了完美女孩的标志。有些女孩为了符合审美要求,甚至迷上了节食减肥和医美整容。

每年寒暑假或是毕业季,美容院、整容机构里学生扎堆出现,成了新晋的主流客户。

美国整形外科医师协会(ASPS)的数据称,2022年共有23527例整容手术以及244252例微创手术来自13-19岁的青少年。[3]

英国《经济学人》报道指出:2020年接受整容手术的中国消费者61%属于16至25岁之间,明显高于两年前的48%。[4]

👆图|经济学人

容颜焦虑就像一场传染病,社交媒体越发达,越容易在女孩群体中蔓延。

不仅对女孩的身体健康造成巨大威胁,更会让价值观还未成型的女孩们陷在“我不够完美”的怪圈里无法自拔。

3、“孤立她”:隐藏在女孩之间的“社交霸凌”

都说三个女人一台戏,有女人的地方就有八卦,宫斗、宅斗剧不仅仅局限于电视剧,在校园里也屡见不鲜。

大脑结构的研究表明,女生的前额叶和枕叶发育得更快更完善,对情绪和微小变化特别敏感,所以心思更细腻,更容易察觉到他人面部表情的细微差别,更在意人际交往中的关系处理。

到哪都需要一位手拉手的小闺蜜,因为女生需要在群体中寻找存在感。交头接耳聊八卦,滔滔不绝讲心事,对于很多女生来说,这不仅仅是社交的需求,更是分享、放松、解压的需要。

但,如果我们打开校园“孤立”的暗箱,却会发现,施暴者和受害者多为女性。

《培养高情商女孩》一书特别指出了:女孩子在青春期特别容易遭遇“友谊问题”,甚至受到校园欺凌,如流言蜚语、排斥、暴力霸凌。[5]

蕾切尔·西蒙斯的《女孩们的地下战争:揭秘人际交往中的隐性攻击》揭示了:

对弱者(包括家境贫困、外形有明显缺陷、身体弱小等)的欺凌源自霸凌者的某种优越感,以及通过欺凌获得的快感;对插班生、转校生的排斥源自人的某种“领土意识”;而对“风云人物”的看不惯背后,往往可能夹杂着说不出口的嫉妒。[6]

一个女孩看另一个女孩不爽,最常见的手段就是利用小团体排挤的方式,传播谣言,让对方备受孤立。因为这种“落单”的感觉,对每个依赖群体的女生来说,都是致命武器。

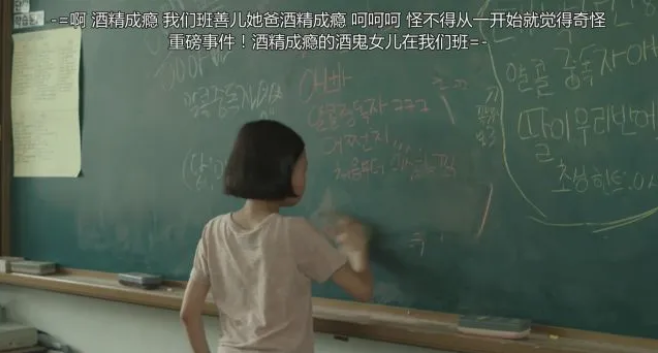

👆图丨我们的世界

这种隐形的“校园霸凌”对青春期身心敏感的女孩,是强烈的精神折磨。而为了不在团体中被孤立,许多女孩只好违背良心地选择站队强者,寻求自保。

在《哎呀好身材》的综艺节目中,当嘉宾们聊起了童年“被孤立”的困境,大多数人坦言,宁可选择放弃知心好友,也不要再度体验被孤立的感受。

正如心理学家艾森伯格(Naomi Eisenberger)通过研究中发现,人在遭受社会性拒绝时被激活的脑区与身体疼痛时被激活的脑区是一样的——“对于我们的大脑而言,心碎的感觉和摔断胳膊没什么分别。”

太怕被团体抛弃的女孩,只能选择压抑自己,强行融入。

女孩,你已足够好:

请挣脱“完美”的束缚

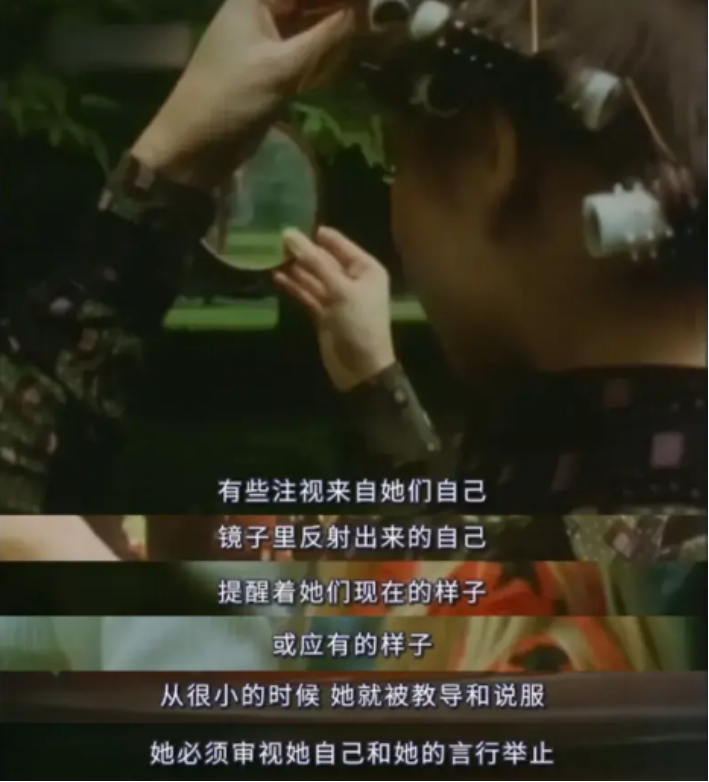

BBC的纪录片曾在《观看之道》中提到了一个词——“凝视”。

意指,在传统文化中,无论东方还是西方,女性总是处在被注视的位置,注视意味着评价,来自外界的品头论足,让女生需要时刻注意自己的形象。

这种“凝视”无处不在,以至于当每个女孩面对镜子里的自己,也会不自觉地用旁人的眼光来评价自己,鼻子不够挺,脸蛋不够尖,腿不够细长,身材不够S……

于是条件反射衍生出“我不够完美”的自我贬低,一点点扼杀自己的自信。

“连自己的身材都管理不好的人,如何掌控自己的人生。”这明明是商家为了刺激消费而想出来的广告词,如今却成为了女性群体批判自我的一种反刍思维。

美丽如林青霞,自卑身形像灯柱;清纯如佟丽娅,却自嘲是龅牙妹;被誉为神仙姐姐的刘亦菲,也自黑一张包子脸。难怪那么多女明星明明模样超众,却依然深陷医美整容的怪圈,朝着小V脸高鼻梁大眼睛的网红脸去“拷贝”。

当女性习惯了作为被欣赏的沉默风景,那么自身美丑就只能活在别人的定义里。

所以,约翰·伯格也在《观看之道》中也提到:

“女性必须心灵手巧地生活以培养社会风度,其代价是将自己一分为二,时刻关注自己,每分每秒都与眼中的自己绑在一起。早已习惯自我规训的女性,才是将自己困住的那一圈牢房。”

“如果光灼伤了你的眼睛,那是因为你看的方式。”

被外界目光绑架的“观看之道”,不仅影响身心健康,还会摧毁人的理性思索、探寻真理的能力。

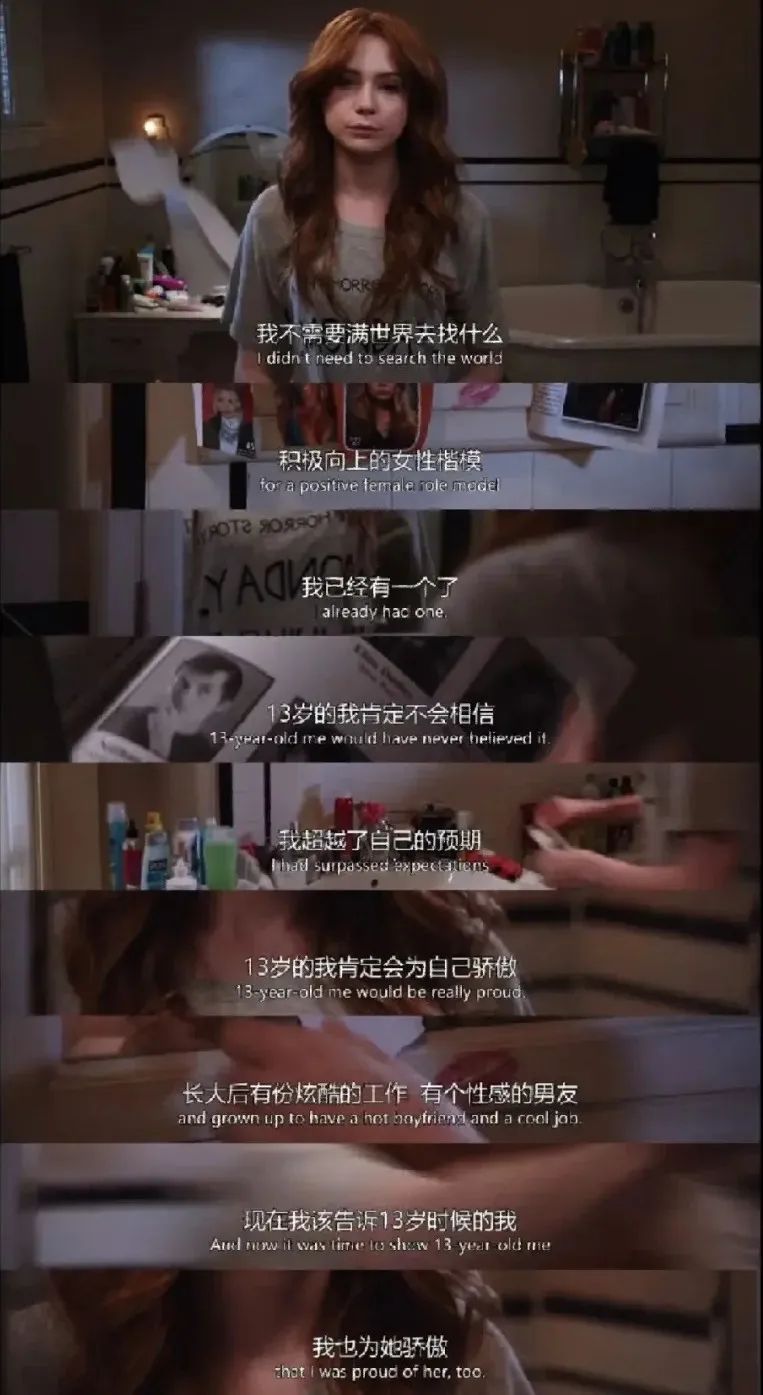

《女孩,你已足够好》的作者蕾切尔·西蒙斯表示,她在接诊过的许多女孩中发现,这些孩子并不缺乏动力和毅力,而问题恰恰就是太过追求完美——这是一种不健康的完美主义。

当追求卓越的压力超过了她们心理的最大承载量时,她们就很容易陷入痛苦和自我批评,甚至自我攻击。随之带来的,还有焦虑症、情绪障碍和饮食失调等一系列挑战。[7]

那女孩到底怎样做,才能突破困境,实现最终的自我认可呢?

蕾切尔·西蒙斯提出了一个帮助女孩实现自我关怀的实践三步骤:

①正念(mindfulness):即不加评判地观察自己的想法和感觉。

——帮助以旁观的角色,跳脱出围墙,梳理想法,了解自我。

②善待自己(self-kindness):即对自己说友善的话。

——用增强自信替代防御性悲观,不苛求自己,让自己好过一些。

③共通人性(common humanity):即思考那些与你有着相同经历的人。

——扭转“完美主义”的执念,理解生活中粗糙的真实,接受人生的不完美时刻。

《老友记》里菲比在三十年后仍被粉丝们奉为“反内耗第一人”。她劝瑞秋的那句——“在乎他们干嘛?那些人你一辈子都不会再碰到了。”至今仍是大家用来自勉的金句。

当时她俩约着一块儿跑步,菲比甩开胳膊腿,撒丫子狂奔,自由奔放。一米八的大个头跑起来就像脱缰的巨型芭比,引得路人频频注视。瑞秋觉得丢人,就撒谎说自己脚受伤了,不能一起跑。

因为害怕被“注视”,所以不管运动、着装、学习、生活,处处都努力牺牲自己的感受,去迎合他人的喜好,力求完美,是许多女孩一辈子难以逃脱的自我枷锁。

但菲比却用行动教会瑞秋,远离自我怀疑,拒绝过度的压力,坦然接受自己的现状。

最后,当瑞秋放下傲娇,接受了菲比的建议,也尝试了一下不管不顾,肆意撒欢的跑法,孩子般的快乐让她感受到了自由如风的久违快感。

家有女儿,必须教会她们人生最重要的一课,就是——

生而为女,不必活成一道美丽的风景。

只要你勇敢自信,大可走出自己的路,成为风景之外那个独立的“人”。

👆图丨再造淑女

编辑丨羚羊,人类幼崽观察家。

题图丨图虫创意

参考资料丨

男孩好养,还是女孩好养?育儿大V养女孩的岁月静好,男宝爹妈能拥有吗? 面对世界范围内的“男孩危机”,我们能做些什么? 养1个儿子,是输在起跑线,养2个儿子,是要我顾好血压极限…… “你闺女没个女孩样!”一个妈妈5年来对抗性别偏见的打怪之路